Asian Association of Schools of Pharmacy Conference2025(AASP)

AASP 2025 第12回 アジア薬科大学協会主催

IN Japanese

IN Japanese

8月3日日曜日、埼玉県にある日本薬科大学を会場としたAASPに発表で参加いたしました。

AASPはアジア圏の薬剤師及び薬学教育に携わる人が、研究発表を行う場所です。

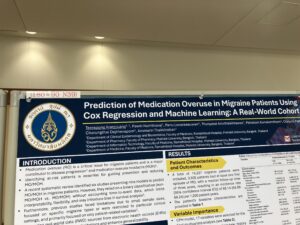

今回、学校法人城西大学常務理事 及び 国際大学参与 特別栄誉教授の杉林堅次先生のお誘いにより、薬剤師倫理学会 共同代表 田村美帆がLegal and Regulatory Barriers to Pharmacie-Driven OTC Drug Use in Japan: A CaseStudy of Loratadine Use in nursing Mothersを発表しました。内容については、昨年日本薬剤師会学術大会の内容を発展させたものとなっています。

ポスターには、数名の質問者、訪問者があり、日本語と英語で対応させていただきました。イギリスから参加していたエイミー教授は、特にRegulatory について関心を寄せており、今後意見交換をメールで行う約束をさせていただきました。

今回のOTCにおける法と規制は、それぞれの国でそれぞれの問題が潜んでいることについて、誰もが見て見ぬふりをしている状況であるという事は感じていましたが、それを調査し、発表することによって、日本の国内における保険適応やスイッチOTCの問題が、単純な制度改革に載せられるようなシロモノではないことがわかります。

まるまる2日間の学会開催の中で、お昼ご飯は大学の学食を利用させていただきました。

まるまる2日間の学会開催の中で、お昼ご飯は大学の学食を利用させていただきました。

海外には、お弁当と言う文化はありません。そのため、昼食は洋食と和食のビュッフェ形式でした。またイスラム教の方もたくさんいらっしゃるので、ハラル料理も用意してありました。山盛りの果物や、豆を多めに用意したサラダ、などです。勿論、お寿司、刺身、うなぎ、ローストビーフ、ピンチョス、シェフ自慢のビシソワーズなど、それぞれ思い思いの食事をとることが出来ます。

学会は、研究についての発表を行う場です。このため、どのような著名な大学、著名な研究者であっても、疑問や反論が生じたオーディエンスは、遠慮なく質問にたちます。英語が上手かろうが、下手であろうが、発表者1人に対して対応できない問題が提起されたら、オンラインの参加者が回答したり、回答に納得いかなければ席に戻りかけていた質問者が、マイクに戻る姿も見られました。対等であり、公平であるその光景は、私が参加してきた日本の学会ではあまり見られなかった光景でした。それぞれが研究に対して真剣に考え、ディスカッションする、これは学会の本来の姿であろうと思います。

次回のポスター発表は8月23日24日に帝京平成大学で行われる日本薬学教育学会となります。

次回のポスター発表は8月23日24日に帝京平成大学で行われる日本薬学教育学会となります。

教育においては、市販の医薬品の取扱い及び販売に関する薬剤師のスタンス、自覚、セルフメディケーションについての基礎的な知識、対応力について、ディスカッションを行えれば良いと考えております。

日本人の方のお顔は隠しています。

外国の方は研究者が顔隠してどうするのか?というお話なのでそのままにしています。ご理解下さい。

P.S 早速でございますがインドネシアの大学から講演依頼が来ました。